Ciò che può essere mostrato non può essere detto. E’ la proposizione numero 4.1212 del Tractatus wittgensteiniano1. Il filosofo austriaco cresce e si forma nel clima irripetibile di una Vienna austro-ungarica al tramonto; la quale però, nella sua inesorabile decadenza storico-politica, è tuttavia percorsa da ancor vitalissime forze culturali e alimentata da pensieri rigeneratori. Wittgenstein, disincantato ma non fatalista – nel suo pessimismo c’è qualcosa di mistico – vuole solo ricordare al suo lettore che, quando le parole sono ininfluenti allorché la realtà delle cose parla da sé, quando qualsiasi discorso null’altro può aggiungere all’evidenza di quanto si auto-manifesta, è quasi doveroso tacere.

Il tema del silenzio sembra essere l’esito cui ineluttabilmente si sta dirigendo (e approda) un po’ tutta la Kultur germanica di quegli anni. Hofmannsthal inaugura il Novecento con il rinunciatario avvertimento “Non scriverò più nessun libro” (gli manca “una lingua di cui non una sola parola mi sia nota, una lingua in cui mi parlano le cose mute”2). Gli fa eco Kraus che, all’inizio della Grande Guerra, tuona: “Chi aggiunge parole ai fatti deturpa la parola e il fatto…Chi ha qualcosa da dire si faccia avanti e taccia”3.

Alla seduzione ammaliante del silenzio, al suo ambiguo fascino non può sottrarsi nemmeno Kafka, che del medesimo mondo culturale è partecipe. Il praghese, che ama esprimersi per paradossi, sa che “le Sirene però posseggono un’arma ancor più terribile del canto, vale a dire il loro silenzio”4.

Mosaico romano da Dougga, Museo del Bardo, Tunisi (Ulisse e le Sirene)

Del resto è la stagione di voci poetiche come quella di Rilke cui, di fronte all’ineffabile, all’enigma delle cose, non resta che ammutolire. Quasi inevitabilmente costretto, per dirla con Husserl, a mettere fra parentesi l’indescrivibile (unbeschreiblich5). Come in un monito wittgensteiniano ma – con in più – il turbamento spaesante del poeta dinanzi alla caducità della vita.

Il gioco del silenzio

Il silenzio mistico degli iniziati è quello legato alla segretezza degli antichi riti misterici. Il lemma greco “mýstes” ha come etimo “mu”, lo starsene a becca serrata, alla radice del latino mutus, e del vocabolo “mistero”, che sottende il giuramento di non divulgare alcunché ai profani.

Già gli Egizi avevano assunto come divinità preposta al silenzio iniziatico quell’Horus Fanciullo, Hor-pa-khrad, che in epoca alessandrino-ellenistica diventa Arpocrate ed è raffigurato nell’atto di zittire. Le congregazioni pitagoriche e successivamente quelle mitraiche, hanno fatto della segretezza, del misticismo e del silenzio, la propria cifra connotativa.

A Roma si invocava Angerona (o Ageronia), arcaica divinità presumibilmente di ascendenza etrusca, rappresentata col dito alle labbra nella posa del silenzio, perché insegnasse l’arte di tacere. E suo era anche il compito di proteggere il nome segreto della città onde preservarla dalle malevole intenzioni dei nemici. Come per gli Egizi – e il mito di Iside che vuole impadronirsi del nome occulto di Ra ce lo testimonia – anche per i superstiziosi Latini, influenzati dal sentire magico dei Tusci e dei loro aruspici, l’identificativo (come l’immagine) possiede in sé l’essenza vitale delle cose e carpirne il segreto vuol dire appropriarsene come per un sortilegio.

Alla corte romano-orientale di Bisanzio, il Silenziario era il dignitario incaricato di far tacere l’aula alla sublime manifestazione del basileus, sovrano e divus, in quella che era una sorta di metafisica epifania. La voce latina sileo parrebbe infatti celare una matrice onomatopeica suggerita dal sibilo sordo della consonante esse.

Anche in ambito cristiano la virtù del silenzio è un attributo degli ordini monastici memori di antichi asceti ammantati di spiritualità. Anche le associazioni segrete di carattere esoterico, dalla libera muratoria ai rosacrociani, sulla falsariga del mito e dei circoli ermetisti del passato, hanno da sempre conferito al silenzio una pregnante valenza di vincolo iniziatico.

Un bel tacer mai scritto fu. A chiosa del nostro excursus i versi che il librettista Jacopo Badoer darà da musicare a Monteverdi (Il ritorno d’Ulisse in patria, 1640, atto V, scena VIII).

British Museum (Londra), l’Horus fanciullo Arpocrate in versione egizio-fenicia

Collezione Torlonia (Roma), statua di Arpocrate di età ellenistico-romana

Arpocrate nel segno del silenzio ai piedi dell’ara di Angerona, da Vincenzo Cartari, Le imagini de i dei de gli antichi, Venezia 1571, p. 375. Sulla destra, il silenzio è raffigurato come un giovine senza bocca, con il corpo cosparso di occhi ed orecchi, perché il tacere deve affinare l’arte di guardare ed ascoltare

Paris Nogari, allegoria del silenzio arpocratico, 1582, affresco nella Sala vecchia degli Svizzeri, Palazzi Vaticani (Roma)

Nel monastero di Montescaglioso, Matera, in un affresco del XVII sec. Arpocrate è rappresentato come saggio vegliardo nell’atto di tacere

Allegoria del silenzio, XVII sec., affresco nel castello di Malpaga (in provincia di Bergamo)

Angerona, illustrazione acquarellata a mano, da André Declaustre, Dizionario mitologico, traduzione italiana dal francese, Napoli 1785

Giotto di Bondone, allegoria del silenzio o dell’obbedienza, XIV sec. (affresco nella Cappella Bardi, S. Croce, Firenze)

Dosso Dossi, Giove pittore di farfalle, Mercurio e la Virtù, 1523c. (Castello di Wawel, Cracovia)

Andrea Alciati, xilografia da Emblemata, 1531, Emblema XI (il silenzio)

Achille Bocchi, Symbolicae Quaestiones, 1574, il silenzio ermetico

Gli occhi del silenzio, affresco XVII sec. (chiostro di S. Chiara, Napoli)

Lucien Lévy-Dhurmer, allegoria del silenzio, 1895, pastello (Musée d’Orsay, Parigi)

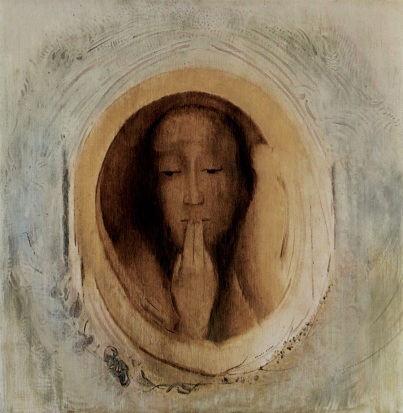

Odilon Redon, Il silenzio, 1900 (MOMA di New York)

Reinterpretazione in chiave art-nouveau del silenzio simbolista. Charles-Clos Olsommer, Il silenzio, 1927

Beato Angelico, S. Pietro Martire invita al silenzio, affresco, 1442 c. convento di S. Marco, Firenze

Crediamo di utilizzare un idioma, ma se ribaltiamo la visuale è il linguaggio a servirsi di noi come strumento per farsi presenza; quasi fossimo orchestrali alle prese con un pentagramma già musicato dal logos. Le parole, spesso, anziché descrivere i fatti e raccontare la verità, molto sottilmente si prestano a velarla, a rendercela sfuggente, ambigua. Nel lessico greco c’è una infinità di vocaboli e di verbi che hanno un significato e al contempo l’esatto contrario. Uno per tutti: pharmakon che significa medicina, ma anche veleno e infine antidoto. Fu Eraclito a formulare l’enigmatica sentenza: “Il nome dell’arco è bìos e bìos è vita”. Quasi fosse una coincidentia oppositorum etimo-filosofica, la vita custodisce in sé la propria negazione, cioè un dispositivo di morte.

Forse per questo, se cerchiamo un indizio di veridicità, senza lasciarci intrappolare dalle parole, molto meglio coltivare il silenzio. come via intuizionale al disvelamento del sé e al secretum cioè il “distillato” della propria essenza.

NOTE

1 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, ediz. Einaudi, Torino 1998, p. 51

2 Cfr. H. von Hofmannsthal, Lettera di Lord Chandos (l’opera è del 1902), nella traduzione italiana ediz. RCS Libri, Milano 1999, p. 59-61

3 K. Kraus, dall’articolo “In questa grande ora” su Fackel, fascicolo di dicembre 1914, riportato in M. Freschi, La Vienna di fine secolo, Editori Riuniti, Roma 1997, p. 99

4 F. Kafka, Il silenzio delle Sirene (datato 23 ottobre 1917) in I Racconti, ediz. RCS Libri, Milano 1998, p. 407

5“…Ma questo: la morte,/ la morte intera, / ancor prima della vita, / contenerla con dolcezza, senza essere malvagi, / questo è indescrivibile” dalla Elegia IV, cfr. E.M. Rilke, Elegie duinesi nella traduzione di F. Rella, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 2001, p. 65

“mýstes” ha come etimo “mu”, lo starsene a becca serrata

Mi viene lampante in mente l’epiteto di Tommaso, *il bue muto*, per il quale -mu- compone la parola muto ma pure definisce il verso del muggire.

Assonanze radicali e analogiche sorprendenti. Voli pindarici a perdifiato su rette parallele e poi adiacenti. E che si compiono nel silenzio immaginativo della ragione.

Bentrovato!

Nina

"Mi piace""Mi piace"