Proseguiamo il nostro excursus fra gli artisti (pittori, scultori, architetti) – cfr. I parte – di cui è nota l’appartenenza alla libera muratoria.

BERTEL THORVALDSEN (Copenaghen, 19 novembre 1770 – 24 marzo 1844)

Uno dei massimi scultori del neoclassicismo europeo, giunse a Roma l’8 marzo del 1797 e fu l’artista stesso a considerare questa la sua nuova vera data di nascita perché è nella Città Eterna che la sua vita prende una svolta verso la realizzazione di sé ed il successo. Tanto che decide di firmarsi addirittura Alberto, alla maniera italiana. Si è sempre sospettato di una sua appartenenza alla libera muratoria, ed il fatto che in Danimarca si annoveri una loggia all’Oriente di Horsens a lui intestata avvalora tale ipotesi. Certamente il clima di renovatio della classicità instauratosi in quegli anni e in tutta Europa era favorevole all’adesione alle istanze di libertà, uguaglianza e fratellanza propugnati dalla massoneria.

Thorvaldsen attinge ai temi della classicità: Hermes ed Ebe (Museo Thorvaldsen di Copenaghen)

Thorvaldsen attinge ai temi della classicità: Hermes ed Ebe (Museo Thorvaldsen di Copenaghen)

CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL (Pest, 1820 – 22 luglio 1851)

Pittore rumeno di religione ebraica, nato ai tempi dell’Impero Austro-ungarico quando lì Europa danubio-balcanica era sotto un’unica bandiera di Vienna, sposò le istanze dell’indipendentismo nazionale della Valacchia. Aderì alla massoneria e fu attivo nella loggia Fratia, che vuol dire appunto “fratellanza”. Fu perseguitato politicamente, torturato e infine ucciso senza che la sua famiglia potesse nemmeno riaverne corpo.

La sua opera pittorica è una celebrazione romantica della Romania allegoricamente rappresentata con le sembianze di giovane combattente per la libertà.

C. D. Rosenthal, Vanitas (1848); Allegoria della rivoluzione rumena

GUSTAVE EIFFEL (Digione, 15 dicembre 1832 – Parigi, 27 dicembre 1923)

Non si hanno notizie certe dell’affiliazione di Eiffel alla massoneria. Si suppone che fosse libero muratore, mentre sicuramente lo era Bartholdi, assieme al quale collaborò per la realizzazione strutturale della Statua della Libertà e sicuramente lo erano i committenti e ispiratori della sua opera ingegneristica più famosa nel mondo: quella Torre che da lui prende il nome e che è diventata il simbolo più eclatante della Capitale francese. La Tour Eiffel, che doveva essere una creazione effimera da realizzare in occasione dell’Esposizione Universale di Parigi del 1889 e poi essere smantellata, divenne invece un monumento stabile, anzi l’evento architettonico forse più rappresentativo della Francia stessa. Anche se inizialmente molto criticata, talora paragonata ad un immenso candelabro o, nel peggiore dei giudizi, ad un ammasso di ferraglia, la Tour Eiffel è stata adottata dai massoni Fin de Siecle come allegoria della modernità, del progresso tecnologico, della sfida prometeica dell’Uomo del XX secolo che osa innalzare, come un novello Nimrod, la torre che svetta sino al cielo.

Sulla sommità estrema, Eiffel si era riservato un alloggio segreto, raggiungibile solo da pochi eletti, dal quale si poteva spaziare ad angolo giro su tutta la città, con una visuale che nessun altro poteva avere. Quasi si trattasse un nascondiglio iniziatico per soli adepti.

L’appartamento segreto di G. Eiffel sulla sommità della torre come allestito ai nostri giorni. Caricatura d’epoca dell’ingegnere francese

L’appartamento segreto di G. Eiffel sulla sommità della torre come allestito ai nostri giorni. Caricatura d’epoca dell’ingegnere francese

FELICIEN ROPS (Namur, 7 luglio 1833 – Essones, 23 agosto 1898)

Il pittore ed incisore belga, noto anche come caricaturista, fu membro del Grande Oriente di quel Paese. Apprezzato dai più famosi letterati francesi del tempo, come Baudelaire, Théophile Gautier, Mallarmé, entra a pieno titolo nelle correnti simboliste e decadentiste che animano la cultura europea della seconda metà dell’Ottocento. In particolare fu in relazione con il circolo rosacrociano di Joséphin Péladan, stravagante personaggio a metà fra santone e ispirato esoterista. Fra i temi ricorrenti nell’iconografia di Rops: sesso, morte e occultismo, in realtà una costante nel mondo fiammingo di quel periodo che ritroviamo anche in Ensor. Spesso l’irriverenza di Rops si spinge ai limiti della blasfemia, con una forte venatura sulfurea.

Temi cari a Rops, sesso e morte (in alto: frontespizio per un libro di versi di Baudelaire)

Temi cari a Rops, sesso e morte (in alto: frontespizio per un libro di versi di Baudelaire)

CESARE MACCARI (Siena, 9 maggio 1840 – Roma, 7 agosto 1919)

Scultore, pittore e architetto, chiamato a Roma dai Savoia è noto soprattutto per gli affreschi per il nuovo Senato a Palazzo Madama (la cosiddetta sala Maccari) e per gli affreschi al Palazzo di Giustizia, sul filone del romanticismo storico. Di suo disegno anche il villino Maccari a piazza Sallustio in stile neo-medievale.

Fu iniziato alla loggia Rienzi all’Oriente di Roma nel 1888.

L’attività di Maccari spazia dagli affreschi di Palazzo Madama (Cicerone accusa Catilina) al suo villino al quartiere Sallustiano

EMILIO GALLORI (Firenze, 3 aprile 1846 – Siena, 24 dicembre 1924)

Lo scultore fiorentino, trasferitosi giovanissimo a Roma, è menzionato per il monumento equestre a Garibaldi al Gianicolo. Fu iniziato alla loggia Rienzi all’Oriente di Roma negli anni ’80 del XIX secolo, per affiliarsi negli ultimi anni di vita, alla loggia Arbia all’Oriente di Siena, nella città toscana dove aveva fissato la propria residenza. Garibaldi, è bene ricordarlo, era stato Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia.

Fin da giovane Gallori aveva suscitato scandalo per un suo studio in gesso, datato 1873 e oggi conservato alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Firenze, che ritrae Nerone vestito da donna, decisamente un’iconografia trasgressiva considerati la prurigine del tempo.

Di Emilio Gallori è anche il bel monumento a Metastasio alla Chiesa Nuova.

Al Gallori (ritratto in una foto di gruppo nel suo studio) si deve il monumento equestre a Garibaldi che troneggia al Gianicolo. Il cavallo volta le terga al Vaticano, come visibile in una cartolina d’epoca. In alto: Nerone travestito

LOVIS CORINTH (Tapiau, 21 luglio 1858 – Zandvoort, 17 luglio 1925)

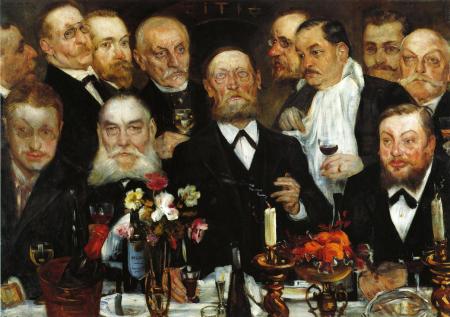

Il pittore tedesco era massone e sua è la nota tela Fratelli di loggia risalente al 1898 e conservata alla Galleria Municipale di Monaco di Baviera. Lo stile del pittore è segnato dalle suggestioni di quella fase di transizione dall’impressionismo all’espressionismo, quest’ultimo assai più graffiante e congeniale all’indole germanica, di chi ha l’occhio rivolto all’arte dei Paesi Bassi.

Lovis Corinth, Autroitratto con scheletro (1896); Fratelli di loggia (1898)

AUGUSTO GIACOMETTI (Borgonovo di Stampa – Bregaglia, 16 agosto 1877 – Zurigo, 9 giugno 1947)

Il pittore svizzero era cugino di Giovanni (cioè del padre di Alberto Giacometti il più illustre rappresentante di questa famiglia di artisti). Augusto era quotizzato presso la Gran Loggia svizzera Alpina e la sua appartenenza alla massoneria è documentata. Viaggiò molto tra Francia, Italia, Germania e Paesi del nord Europa, allargando gli orizzonti necessari alla sua formazione artistica: dagli influssi del rinascimento fiorentino al dadaismo, alla collaborazione con Chagall (anche quest’ultimo massone). Nel capoluogo toscano visse a lungo, dal 1902 al 1915. Il suo cromatismo ha qualcosa in comune con la teoria dei colori di Goethe e talora assimilabile a Kupka.

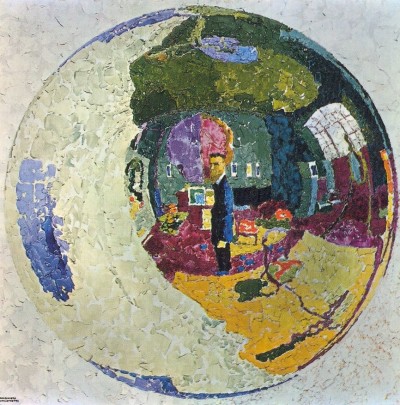

Augusto Giacometti, Adamo ed Eva (1907): Palla di vetro (1910)

Augusto Giacometti, Adamo ed Eva (1907): Palla di vetro (1910)

JUAN GRIS (Madrid, 23 marzo 1887 – Boulogne-Billancourt, 11 maggio 1927)

Lo spagnolo José Victoriano Gonzàlez, in arte Juan Gris, fu iniziato alla massoneria a Parigi presso la loggia Voltaire del Grande Oriente di Francia nel 1923. Vive gli anni febbrili della sperimentazione artistica del primo Novecento, nella città che in quegli anni era la Capitale mondiale della cultura. E’ influenzato dal Cubismo e aderisce al gruppo della Section d’Or . Interessante la sua tavolozza, riconducibile alla compostezza della tetracromia classica.

Juan Gris, Tazza e pipa (1914); Natura morta con chitarra (1920)

Juan Gris, Tazza e pipa (1914); Natura morta con chitarra (1920)

GRANT WOOD (Anamosa, 13 febbraio 1891 – Iowa City, 12 febbraio 1942)

Nato in Iowa, Wood è il pittore statunitense universalmente noto per il quadro Gotico americano, ma non tutti sanno che era massone affiliato alla loggia Mount Hermon di Cedar Rapids. Il viaggio in Europa negli anni ’20 fu fondamentale per la sua formazione: Francia e Germania gli fecero conoscere l’Impressionismo e la Nuova Oggettività. In particolare quest’ultima influenzò molto la sua estetica e la sua cifra pittorica, indirizzandolo verso un realismo analitico, che è una costante nella sua opera.

Grant Wood, Gotico americano (1930); Il ritorno dalla Boemia (1935)

Grant Wood, Gotico americano (1930); Il ritorno dalla Boemia (1935)

2 Comments